보도자료

한국의 미혼 남성은 미혼 여성보다 19.6% 많고, 결혼성비 불균형은 비수도권이 전국 평균보다 높아

- 작성일 2024-06-17

- 조회수 721

한국의 미혼 남성은 미혼 여성보다 19.6% 많고(2021년 기준), 결혼성비 불균형은 비수도권이 전국 평균보다 높아 - 한국은 1970년부터 약 30년간 자연성비를 초과한 출생성비 불균형 지속돼 - 경북·경남은 1980~90년대의 출생성비가 타 지역에 비해 매우 불균형…현재 결혼성비 불균형도 가장 심각 - 출생성비 불균형 세대가 결혼 적령기에 이르면 결혼성비 불균형을 초래할 수 있어 |

※ 이 자료는 한국보건사회연구원에서 수행한 학술연구 결과이며, 국가승인통계가 아님을 밝혀둠. ※ 이 글은 조성호 외(2023), 『출생성비 불균형에 따른 혼인 특성과 정책적 함의』 보고서의 일부 내용을 수정·보완·재구성하여 작성한 것임. |

□ 한국보건사회연구원(원장 직무대행 강혜규)은 『보건복지 이슈앤포커스』 제449호 '한국의 출생성비 불균형과 결혼성비'를 발간했다. 연구책임자는 인구정책기획단 조성호 부연구위원이다.

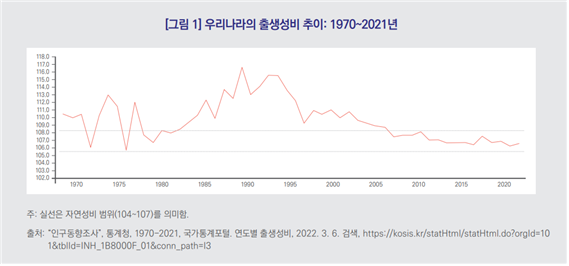

□ 조성호 부연구위원은 “한국의 출생성비는 1970년대부터 자연성비를 초과하기 시작하여 약 30년간 불균형을 유지해 왔다”며 “출생성비 불균형 상황에서 태어난 이들이 재생산 연령에 이르게 되면 결혼성비의 불균형을 초래할 수 있다는 문제의식에 따라 이 연구를 수행했다.”고 말했다.

□ 그는 “2021년 기준으로 미혼 남성이 미혼 여성보다 19.6% 더 많으며, 이러한 불균형은 수도권보다 비수도권이 더 심각하다.”면서 “수도권은 전국 평균보다 결혼성비 불균형이 작고, 비수도권은 전국 평균보다 결혼성비 불균형이 크다.”고 지적했다.

□ 또한 그는 “결혼성비의 불균형이 가장 심각한 지역은 경상북도와 경상남도인데, 이 지역들은 미혼 남성이 미혼 여성보다 30% 이상 많은 것으로 나타났다.”면서 “이들 지역은 1980~90년대의 출생성비가 타 지역에 비해 매우 불균형하다는 특징이 있다.”고 덧붙였다.

■ 아래는 이슈앤포커스에 실린 주요 내용 요약이다.

주요 내용 □ 한국의 출생성비는 1970년대부터 조금씩 자연성비를 넘어서기 시작하여 1980년 초반부터 2007년 정도까지 약 30년 동안 자연성비보다 높은 수준이 유지되었음. 이는 출생성비 불균형 상황에서 태어난 이들이 재생산 연령대에 이르렀을 때, 결혼성비의 불균형을 초래할 가능성이 있을 것이라는 문제의식에 따라 이 연구를 수행함. □ 분석을 위해 현재 미혼 인구의 성비, 미혼 인구의 가상 매칭 지표, Schoen(1983)의 S 지표를 산출함. □ 분석 결과, 1990년 초반에는 결혼성비 불균형이 존재하지 않았으나 2000년대 중반 이후 결혼성비가 악화되기 시작하여 2021년에는 전국적으로 미혼 남성이 미혼 여성보다 19.6% 많은 것으로 나타남. 특히 지방의 상황은 이보다 훨씬 더 악화된 것으로 나타남. |

◇ 한국의 출생성비 추이

□ 한국의 출생성비는 1970년대부터 자연성비를 초과하기 시작해 1980년대 후반부터 지속적으로 높은 수준을 유지했음. 1990년대 중반 이후 출생성비는 낮아지기 시작해 2007년부터 자연성비 범위 안으로 들어옴.

□ 출생성비 불균형 발생에는 세 가지 조건이 있음.

○ 남아선호사상(son preference)

○ 출산율의 급격한 감소로 인한 자녀의 성(sex) 선택 욕구 증가(가족계획사업 등)

○ 자녀의 성 선택을 가능하게 하는 기술의 공급(초음파 검사 등)

- 우리나라의 출생성비 불균형은 1980년대 초중반부터 상기의 세 가지 조건에 부합하였기 때문에 발생한 것이라고 볼 수 있음.

□ 1970년부터 약 30년 이상 출생성비가 자연성비를 넘어서는 수준이 지속되었다는 것은 이들이 재생산 연령대에 접어들었을 때 결혼성비에도 지대한 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있음.

□ 이처럼 결혼성비에서 어느 한쪽 성별의 수가 많거나 적은 결혼성비 불균형(squeeze)에 대해 국외에서는 많은 연구가 이루어져 왔으나, 우리나라에서는 충분히 이루어지지 않은 실정임.

※ 결혼성비 불균형(marriage squeeze): 결혼성비에서 어느 한쪽 성별의 수가 많거나 적은 현상 |

□ 이 글에서는 한국의 출생성비 불균형이 재생산 연령대의 인구구조(결혼성비)에 미친 영향에 관한 분석을 위해 ①현재 미혼 인구의 성비 ②미혼 인구의 가상 매칭 지표 ③Schoen(1983)의 S 지표를 산출함.

◇ 코호트별 미혼 인구·미혼율·성비

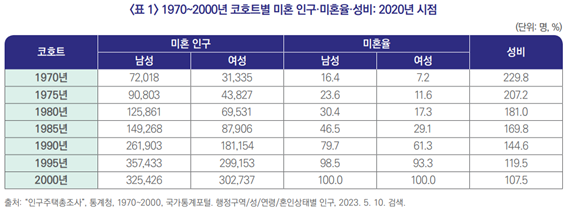

□ 2020년 시점에서 1970~2020년 코호트의 미혼 인구, 미혼율, 성비를 산출함.

○ 1985년 코호트(35세)의 미혼율은 남성 46.5%, 여성 29.1%로 남성의 절반 정도가 미혼인 것으로 나타남.

○ 성비의 경우, 최근 코호트로 올수록 낮아지는 것으로 나타남.

- 이는 미혼으로 남게 되는 경향이 여성보다 남성에게 강하게 나타나는 것을 의미함.

◇ 미혼 인구의 가상 매칭 지표

□ 현재의 미혼 인구가 일대일로 모두 매칭된다고 가정할 경우의 수치를 산출하여, 매칭 이후 남는 인구 규모를 살펴보려 함.

○ 앞서 살펴본 코호트별 성비는 단지 동일 연령에서의 성비를 나타내는데, 실제 남녀 간의 매칭(결혼)은 동일 연령에서만 일어나는 것은 아니므로 결혼하는 남녀 간의 연령 차가 평균 3세임을 고려하여 지수를 산출함.

□ 지표 산출 결과, 1985년부터 1990년은 남성보다 여성의 미혼자 수가 더 많았지만, 1990년 이후부터는 남성이 더 많으며 증가 속도도 매우 빠름.

○ 이는 현재의 결혼 연령 차이를 감안하여 1:1 매칭이 모두 이루어진다 하더라도 남성 미혼 인구가 매우 많이 남게 된다는 것을 의미함.

◇ Schoen(1983)의 S 지표

※ S지표: Schoen이 1983년에 발표한 것으로, 미혼 인구의 성비와 연령별 결혼구조를 고려하여 산출 |

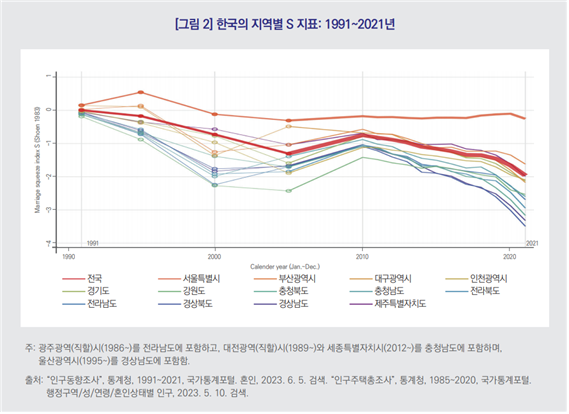

□ S 지표 산출 결과 (그림 2)

○ 2000년대 중반 이후 남성 인구의 10% 이상이 결혼하기에 불리한 구조가 된 것으로 나타남.

○ 1991년의 S 지표는 거의 0에 가까웠으나 2005년에는 -0.13으로 감소하여 비율적으로는 결혼에 있어서 남성이 여성보다 약 13.0% 불리하다고 볼 수 있음.

○ 이는 미혼 인구의 성비와 결혼 패턴을 고려할 때 남성 미혼 인구가 여성 미혼 인구보다 약 13% 많다는 것을 의미함.

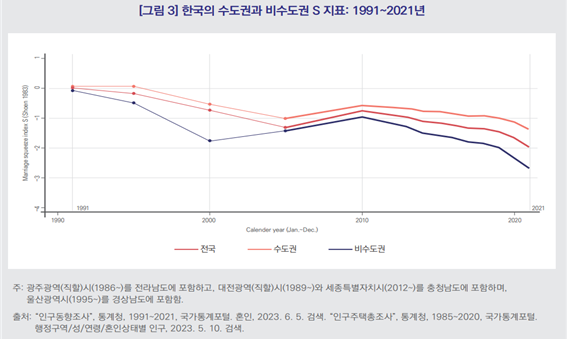

□ 수도권과 비수도권 간의 S 지표 분석 (그림 3)

○ 최근 청년들의 수도권 이동에 따른 지방소멸 문제가 대두되고 있으므로 수도권과 비수도권 간의 S 지표를 산출함.

○ 수도권은 전국 평균보다 결혼성비 불균형이 작고, 비수도권은 전국 평균보다 결혼성비 불균형이 큼.

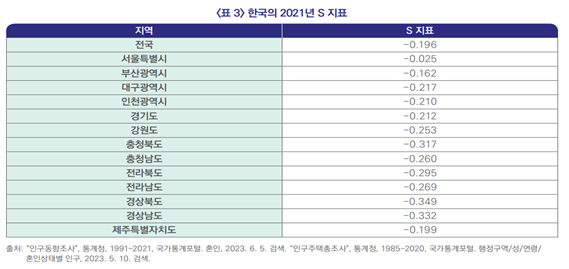

□ 2021년의 S 지표 분석 (표 3)

○ 전국적으로 미혼 남성이 미혼 여성보다 19.6% 많음.

○ 서울시는 성비 차이가 거의 없음.

○ 결혼성비의 불균형이 가장 심각한 지역은 경상북도와 경상남도임.

- 이 지역은 미혼 남성이 미혼 여성보다 30% 이상 많으며, 1980~90년대 출생성비가 타 지역에 비해 매우 불균형하다는 특징이 있음.

※ 이슈앤포커스 제449호 원문 보기

https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/45323

첨부: 보도자료 원문 1부. 끝.